从清末到抗日战争时期,近半个世纪的“闯关东”大移民,为广袤的黑土地输送了大批劳动力,人口从原来的200万激增到2000万,生齿的蓄积促进了东北地区的开发,“闯关东”的壮举对当今中国仍产生着直接而重大的影响。

封禁的由来

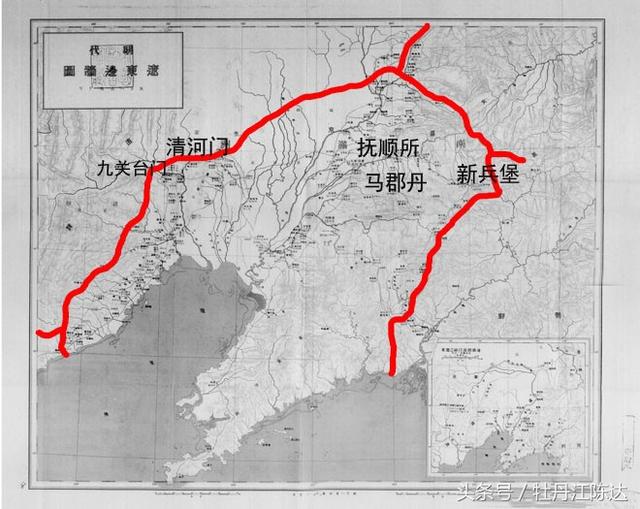

满清定都北京,大量的满人随龙入关,东北的满族人口亦锐减。为保护好“龙兴之地”的风水,清康熙十六年(1677年)皇帝下令把长白山、鸭绿江和图们江以北千余里作为清皇室发祥地进行“封禁”,不得外人入内。并修筑“柳条边墙”,在各个交通要道设置由兵丁把守的“道门”,出入凭官方的印信,禁止关内汉人流入东北。山海关如一把斧子,把中华大地生硬地砍成了关里和关外。

清初设立宁古塔等处将军后,朝廷有意识地将黑龙江、松花江流域被征服的边疆部落土民迁居于此地,并将大量获得流刑的关内汉人迁徙宁古塔。获罪之人及家属的迁入使宁古塔的人口激增,他们不仅带来了先进的文化和耕作技术,更教会了宁古塔人如何从事贸易活动。宁古塔所产的人参、貂皮等名贵土特产品,吸引着关内外商人把中原的丝绸、书籍纸张、陶瓮、金银饰品大批贩入宁古塔。到关内贩卖东北特产的暴利,让江南、北京等关内的合法商贾在宁古塔掘到了第一桶金,这又引得更多的人纷至沓来。

其间私自“闯关东”的,不乏唯利是图胆大妄为的不法商人和民人,也夹杂着亡命天涯以求避获之徒……

拼死闯关东

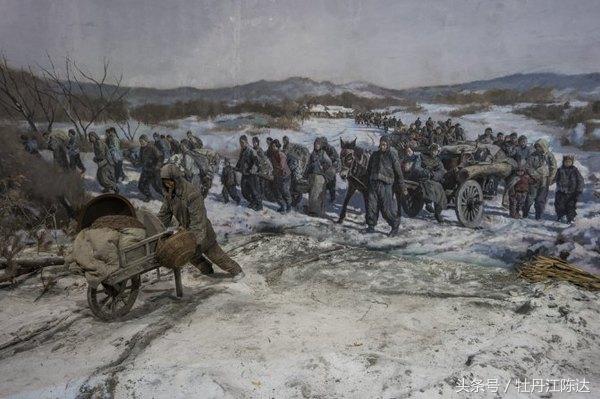

十八世纪五十中叶,由于清政府使关内的土地高度集中,大批失去土地的农民无法生存,为谋生路他们冒死冲破官兵的追捕、拦截,冲破层层关卡进入东北大地。“官逼民反”导致白莲教的起义和苗民族的抗暴,这经历数载的“两大民变”沉重地打击了清朝的统治,是清王朝由盛到衰的转折点。

连年战争,消耗了关东八旗的有生力量,东北驻军日渐稀少,军费开资却是越来越大;水灾和战火,让山东、山西、直隶(河北)等地的民人,九死一生地勇“闯关东”,他们在东北大地采参、淘金、打鱼、开荒以谋求生路。到了十九世纪,朝鲜大荒,贫民无食,争越边境进入东北。山东、朝鲜流民为躲避官兵的搜捕,大多隐匿山林以采参为生。因采参人每人手持一根寻参时压草用的索罗棍,“山东棒子”、“高丽棒子”和“穷棒子”之称便由此而来。

道光二十五年(1845年)第一次鸦片战争后,清王朝对中朝边境、山海关的管理稍有些许松弛,“闯关东”求生存的人数日益增多。

吴大澂与招垦实边

鸦片战争,将中国沦入半封建半殖民地的苦难深渊。清王朝终于意识到对“龙兴之地”封禁的狭隘与保守,光绪六年(1880年)允许宁古塔督办吴大徴在延吉试行招垦,在珲春首设招垦局,1881年4月,吴大徴抵达宁古塔,督办宁古塔、三姓、绥芬河、三岔口一带的防务。同年9月,吴大徴奏请清政府开放宁古塔边禁,招民实边。11月皇帝准奏,解除了“封禁”这个几百年的祖宗规矩……

清代实行的“招垦实边”政策很快见效,从此该地人烟渐密,零星出现了村落和市集,为黑龙江东部地区以后的发展奠定了基础。

“闯关东”和“跑关东”

封禁二百多年的北大荒终于开边解禁了。宁古塔地区的招垦,促进了黑龙江的全面开禁。1904年,黑龙江设立垦务总局招垦放荒,因地处荒僻无人问津。1909年黑龙江将军另定《沿边招垦章程》,劝导奉、吉、直、鲁、晋、豫各省人来边地垦荒。二十世纪初期,对闯关东的民人还是有许多的要求的:所移之民,均须携带家属;每户至少须有力能耕作之壮丁二名以上。有资本户,可购垦民田;也可垦有主荒地,垦熟按成分地;亦能承租有主熟地,交纳租粮;有人无资,由官拨地垫办,分年偿还。

据1914年民国林传甲所着《龙江旧闻录》载:“山东人觅同乡寄居,名曰傍亲……(此地)地沃民稀,家有余粮……羊草可牧,柳条可渔……物之易获,数年作苦(可)致数千金。”“山东人来(黑龙)江者,名曰跑关东”。“闯关东”和“跑关东”的一字之差,反映了世事的变迁和无常……

据“闯关东”的老辈人讲:刚到东北的时候,人地两生,衣食无着。春节时,有的人家喝碗凉水,就当过年了!“闯关东”的关里人,想在天寒地冻的东北扎根生存,实现发财的梦想,还要闯过一关又一关啊!

俄讯

热点

旅游

信箱Mail :dmhlj@sohu.com

违法和不良信息举报邮箱 :dmhlj@sohu.com

最美龙江微信号

最美龙江微信号